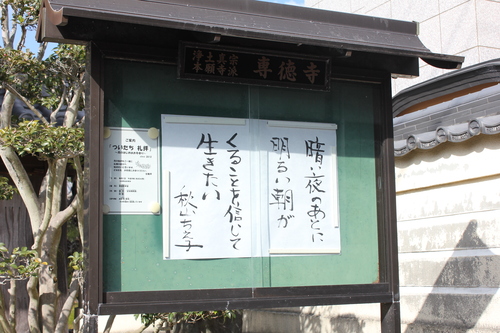

専徳寺の創建まで

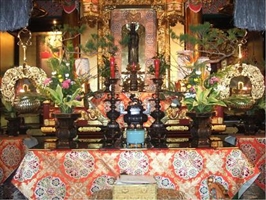

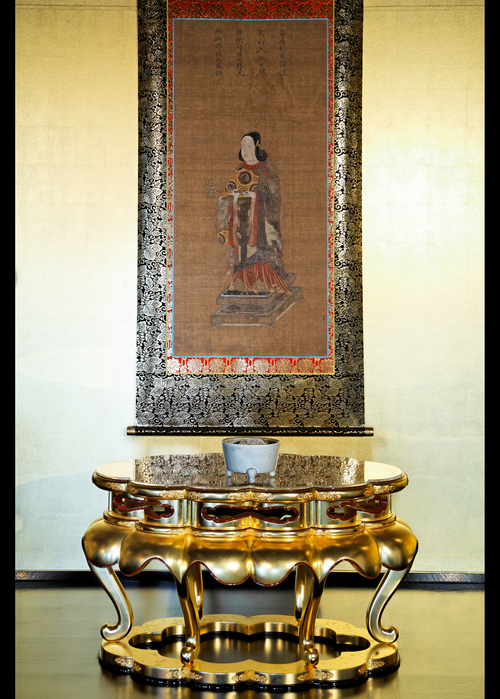

厳島合戦で勝利した毛利元就は、岩国地方を吉川広家に領有させました。広家は16年間岩国を治めましたが、元和2年(1616年)に家督を嫡男の広正に譲り、次男彦次郎と共に玖珂郡通津村本呂尾に隠居しました。 隠居後も広家父子には多くの家臣が随伴し、その多くは浄土真宗西福寺の門徒でした。彼らの信仰心から、新たに通津に浄土真宗の寺院を建てることを願い出ました。広家は高照山の常福寺を改宗し、広正に浄土真宗の寺院建立を依頼しました。 その結果、寛永元年(1624年)に光照寺(後の専徳寺)が開基されました。

専徳寺古文書に曰く

新たに建立の寺なれど、彦次郎君より建立せしめられたる賢慮を慕い、常福寺の檀徒は勿論そのほか通津、保津、青木、黒磯、六呂師等の人民我も我もと光照寺の檀徒となり、たちまち数百軒を数え後年益々繁栄に及びけることこれ広家公御父子通津へ御引越に事おこり、殊に彦次郎君懇志の成ぜしむるところなり

光照寺(後の専徳寺)の誕生翌年、寛永2年(1625年)9月21日に広家は65歳で通津にて逝去しました。彦次郎はその後も通津に留まり、7年間平生邑開作事業に専念しました。 広家親子が専徳寺の開基に弘中氏の血統を迎えた理由は、かつて弘中氏、毛利氏、吉川氏が大内氏の武将として盟友関係にあったためです。陶晴賢の反乱で対立しましたが、深い怨みはありませんでした。広家親子が弘中家の子孫を招いたのは、旧城主の子孫を優遇するためでした。